APPLICATION – Camille, Victoire & William

Notre groupe s’apprête à développer une application avec PandaSuite comme logiciel.

Notre groupe s’apprête à développer une application avec PandaSuite comme logiciel.

Nous utilisons Landbot

Pour ce projet, nous avons décidé d’intégrer un chatbot sur le site web d’une marque de mode, MANGUE Clothing, qui possède une boutique en ligne. Le site a été conçu avec Wix, une plateforme no-code qui permet de créer des sites web de manière simple, sans avoir besoin de savoir programmer.

Pour le chatbot, nous avons utilisé la solution française Crisp, un outil no-code spécialisé dans la gestion de relation client. Crisp offre des fonctionnalités avancées de chat et d’intelligence artificielle, ce qui en fait un choix idéal pour améliorer l’expérience client sur le site.

Nous avons travaillé à partir d’un site web existant, créé avec Wix.

Après avoir ouvert un compte sur Crisp, nous avons intégré cet outil au site. Cependant, nous avons rencontré un premier obstacle : les instructions sur Wix étaient obsolètes et celles sur Crisp étaient inexistantes. Cela nous a obligé à contacter leur support, qui a répondu rapidement et de manière claire.

Pour l’intégration, nous avons généré un code directement sur Crisp, que nous avons ensuite inséré dans l’en-tête du site web sur Wix. Une fois cette étape terminée, nous avons configuré toutes les fonctionnalités depuis le tableau de bord Crisp.

Ce projet nous a permis de découvrir et d’explorer les outils no-code comme Crisp pour intégrer un chatbot sur un site web. Malgré quelques contraintes, notamment les coûts des fonctionnalités avancées, nous avons réussi à mettre en place une solution fonctionnelle et adaptée.

L’expérience nous a également montré l’importance de bien évaluer les besoins et le budget avant de choisir une plateforme spécifique. En conclusion, Crisp est un outil performant, mais qui reste plus avantageux pour les projets avec un budget conséquent.

Les systèmes d’exploitation pour smartphones, objets connectés et l’internet des objets

HTML, Web App, App, Chatbos

Workshop

Groupe A : Chatbot

– Effectuer une veille, (30 minutes max) et rechercher un outil de développement no code de Chatbot (gratuit ou avec une période d’essai de 14 jours). Regardez notamment : https://quels-outils-nocode.fr/nocode-buzzwords/nocode-chatbot/

ou

– Effectuer une veille, (30 minutes max) et rechercher un plugin wordpress de Chatbot (gratuit ou avec une période d’essai de 14 jours). Regardez notamment les plugins : Hubspot, Tidio, Smartsupp, ChatBlot, Crisp, WP-Chatbot

Groupe B : Apps, Progressive Web App

– Effectuer une veille et rechercher un outil de développement no code de WebApp (gratuit ou avec une période d’essai de 14 jours).

Regardez notamment : https://quels-outils-nocode.fr/nocode-buzzwords/nocode-mobile/

—-

Pour développer une Application native et l’héberger de manière autonome https://www.siberiancms.com/ ; il est nécessaire d’avoir un domaine ou un sous-domaine dédié à la gestion de Siberian et d’héberger l’apps par ses soins, en suivant une série d’étapes.

Bonus : « How to Convert your Google Form to a Chatbot? – https://formtochatbot.com/howtoconvert/

Étudiants : Helen BELMONTE, Mamadou Maladho DIALLO, Joanna ZIMMERMANN, Marion BAUER

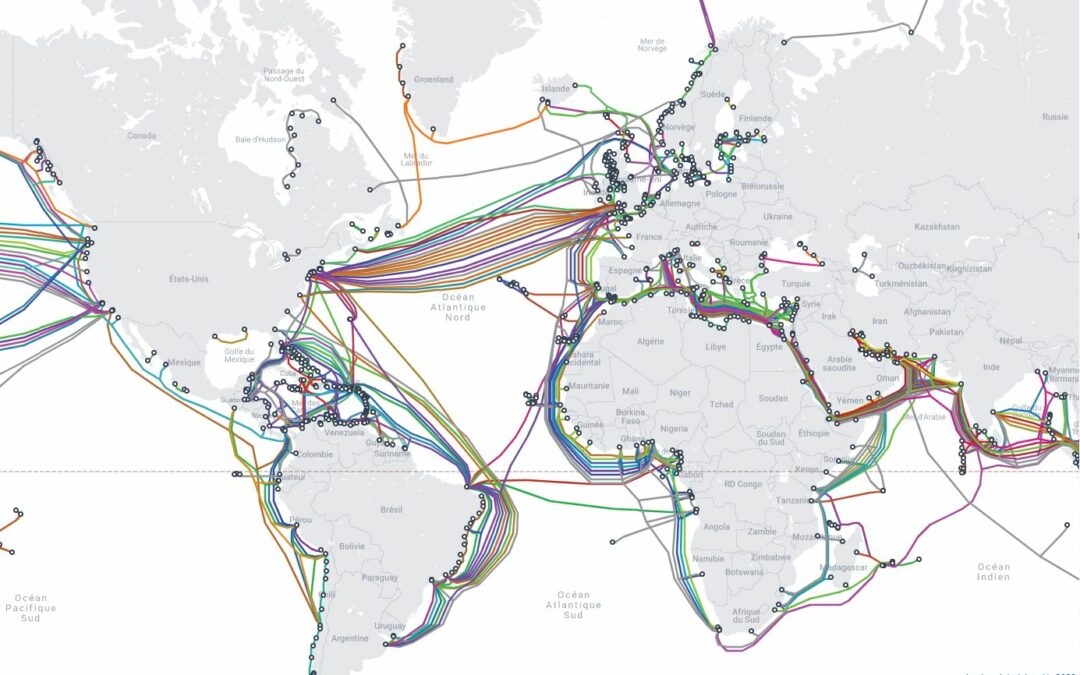

Un câble sous-marin est un long cordon de fibre optique, posé sur le fond marin (ou parfois enterré), destiné à transporter l’essentiel des données mondiales, comme Internet, la téléphonie ou même de l’électricité. Ces géants silencieux relient continents, îles et infrastructures numériques, mais leur rôle reste méconnu. Pourtant, derrière ces milliers de kilomètres de câbles se cachent des enjeux économiques, stratégiques et géopolitiques majeurs, faisant d’eux une infrastructure cruciale de notre monde connecté.

Source image : https://www.usni.org/magazines/proceedings/2023/august/coast-guard-should-lead-protect-undersea-cables

Leur possession est répartie entre différents acteurs. Historiquement, les grands opérateurs télécoms, comme Orange ou AT&T, ont investi pour sécuriser leurs propres réseaux. Mais le paysage a évolué. Aujourd’hui, les géants de la tech, tels que Google, Meta ou Amazon, sont devenus des acteurs incontournables. En 2011, les GAFAM possédaient seulement 5 % des câbles sous-marins, contre plus de 50 % aujourd’hui. Leurs besoins croissants en bande passante pour les services cloud et les plateformes en ligne les poussent à investir dans leurs propres infrastructures. Dans certains cas, ces entreprises détiennent des câbles entiers, réduisant leur dépendance envers les opérateurs traditionnels.

Parallèlement, des consortiums internationaux se forment pour partager les coûts exorbitants de ces projets, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Ces alliances permettent de mutualiser les risques tout en garantissant un accès équitable aux données pour chaque membre. Les États, eux aussi, jouent un rôle dans cet écosystème. Conscients des enjeux de souveraineté numérique, certains gouvernements financent des projets pour éviter une dépendance excessive envers des entreprises privées ou des nations étrangères.

Source image : https://mastergeonum.org/2022/02/18/surtout-ne-pas-peter-un-cable-a-quoi-ressemble-le-cyberespace-sous-marin/

Les câbles sous-marins ne sont pas qu’une simple infrastructure technique. Ils sont au cœur de rivalités stratégiques. Dans des zones sensibles, comme la mer de Chine méridionale, ils deviennent des enjeux de pouvoir entre grandes puissances. La capacité à contrôler ces routes numériques influence directement la sécurité des données et, par extension, la stabilité économique et politique.

Mais cette infrastructure essentielle reste vulnérable. Les câbles, bien que renforcés, ne sont pas invincibles. Ils peuvent être endommagés par des ancrages de bateaux, des séismes ou même des actes de sabotage. Ces risques soulèvent des questions cruciales de résilience et de cybersécurité, dans un monde où une coupure de données peut paralyser des économies entières.

L’enjeu est aussi environnemental. Poser des câbles sous-marins implique des interventions sur les fonds marins, avec un impact potentiel sur les écosystèmes. Bien que des efforts soient faits pour minimiser ces perturbations, cet aspect reste souvent peu discuté face à l’importance stratégique de ces infrastructures.

Alors que la demande mondiale en données explose, les câbles sous-marins deviennent plus que jamais essentiels. Leur contrôle, qu’il soit économique, technique ou géopolitique, façonne déjà les équilibres de notre société numérique. Et bien que discrets, ces géants des profondeurs restent au centre des enjeux du 21ᵉ siècle.

Les câbles sous-marins, qui transportent environ 98 % des flux d’informations mondiaux, sont une infrastructure essentielle mais méconnue de notre monde connecté. Longs cordons de fibre optique posés sur les fonds marins, ils relient continents, îles et infrastructures numériques, assurant la connectivité Internet et téléphonique à l’échelle planétaire. Mais derrière cette prouesse technologique se cachent des enjeux cruciaux.

Sur le plan stratégique, ces câbles jouent un rôle central dans la souveraineté numérique des nations. La maîtrise de ces infrastructures garantit le contrôle des données qui circulent à travers le monde. La France, par exemple, a récemment nationalisé Alcatel Submarine Networks, seul fabricant européen de câbles sous-marins en fibre optique, pour protéger cet atout stratégique. Mais cette infrastructure est vulnérable aux tensions internationales. En novembre 2024, des câbles en mer Baltique ont été endommagés, alimentant les soupçons envers un navire chinois, le « Yi-Peng 3 ». Ces incidents rappellent que les câbles sont des cibles potentielles de sabotage et d’espionnage, illustrant leur rôle dans les rivalités géopolitiques.

Les enjeux économiques sont tout aussi importants. En 2011, les GAFAM possédaient seulement 5 % des câbles sous-marins, contre plus de 50 % aujourd’hui. Ces géants investissent massivement dans cette infrastructure pour sécuriser leurs propres flux de données, renforçant leur domination sur le trafic Internet mondial. Cette concentration soulève des questions sur la dépendance envers ces entreprises et sur les risques pour les communications internationales. Une coupure de câble peut paralyser des transactions financières et entraîner des pertes économiques colossales, soulignant l’urgence de renforcer la résilience de ces infrastructures.

La technologie évolue pour répondre à ces défis. Avec l’augmentation exponentielle du trafic Internet, il est crucial d’améliorer la capacité et la robustesse des câbles. Des innovations, comme le déploiement à grande profondeur, sont en cours, mais leur entretien reste complexe et coûteux. La réparation d’un câble endommagé, souvent à plusieurs kilomètres sous l’eau, demande des ressources importantes, et des initiatives internationales cherchent à accélérer ces interventions.

Les impacts environnementaux ne sont pas en reste. La pose et l’entretien des câbles perturbent les écosystèmes marins, notamment les habitats sensibles des fonds marins. Bien que des efforts soient faits pour minimiser ces perturbations, des réglementations strictes sont nécessaires pour concilier développement technologique et préservation de l’environnement.

Enfin, le cadre juridique entourant ces infrastructures reste flou. Traversant des eaux internationales, les câbles sous-marins sont régis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais des zones d’ombre subsistent, notamment sur la responsabilité en cas de dommages. Lorsqu’un câble est endommagé, déterminer le responsable parmi les nombreux acteurs impliqués reste un défi majeur.

Ces géants des profondeurs, bien qu’invisibles, jouent un rôle central dans l’équilibre de notre société numérique. Leur contrôle, qu’il soit stratégique, économique, technologique ou juridique, redessine déjà les dynamiques mondiales, révélant leur importance cruciale pour l’avenir.

Source image : https://bd53565bb0.clvaw-cdnwnd.com/5248ccc307284b5d053e41eef19504b4/200010786-aaba7aabab/Atlas%20strat%C3%A9gique%20des%20arm%C3%A9es%20fran%C3%A7aises%20-%20Iega%202023.pdf?ph=bd53565bb0

Sources

https://fr.businessam.be/cables-sous-marins-trafic-internet-mondial-atouts-economiques-strategiques/

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/cables-sous-marins

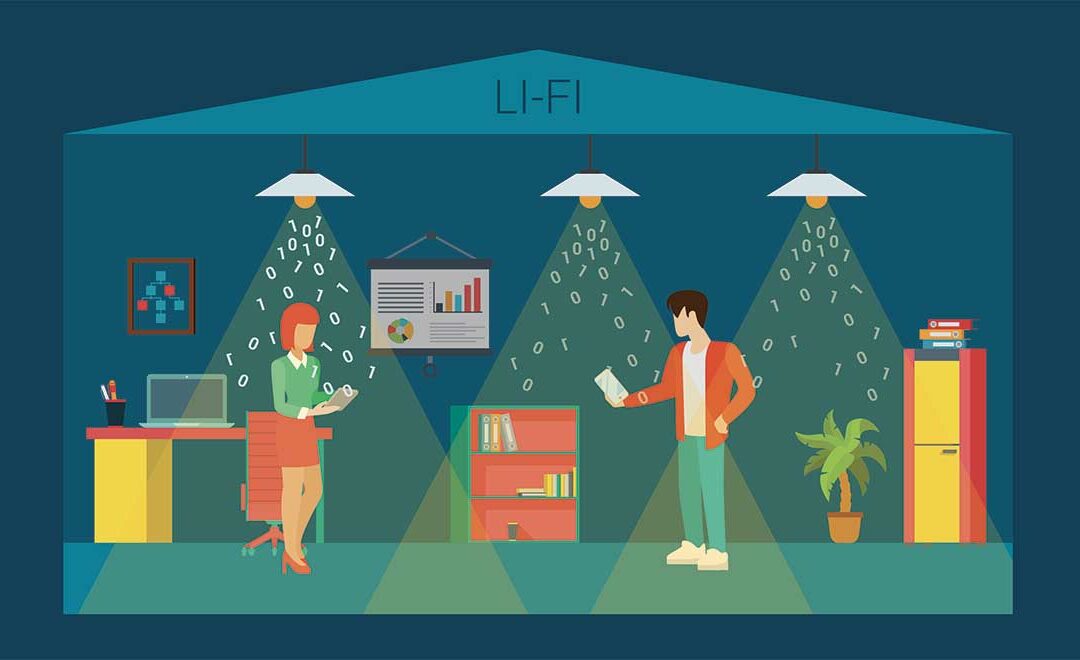

Cette technologie présente des applications variées et offre des avantages tels qu’une transmission plus rapide, une meilleure sécurité (la lumière ne traverse pas les murs), et une consommation énergétique réduite grâce à l’usage de LED économes. Cependant, le Li-Fi reste limité à des espaces clos et nécessite encore des équipements spécifiques pour fonctionner de manière optimale. Des entreprises et collectivités commencent à l’intégrer dans leurs projets, notamment dans les « smart cities », où il peut être couplé à l’éclairage public pour optimiser la communication locale.

Fonctionnement et Performances

Les ampoules LED équipées de Li-Fi agissent comme des émetteurs, transmettant des données grâce à des variations lumineuses rapides captées par des récepteurs spécifiques. Si les laboratoires ont atteint des débits de 224 Gbps, les solutions actuelles se limitent généralement à 1-5 Gbps, ce qui reste compétitif pour de nombreux usages.

Le Li-Fi s’inscrit dans un écosystème de technologies de connectivité, avec des concurrents comme la 5G et le Wi-Fi 6. Ces derniers offrent une meilleure couverture extérieure et une compatibilité étendue, mais le Li-Fi se distingue par sa rapidité et sa sécurité accrues en espaces confinés. Par exemple, la norme IEEE 802.11bb, adoptée en 2023, standardise les solutions Li-Fi pour des applications commerciales à partir de 2025. Des avancées futures pourraient intégrer le Li-Fi à l’Internet des objets (IoT) et aux infrastructures de l’industrie 4.0.

Cas Concrets d’Utilisation

Avantages et Limites

Perspectives d’Avenir

La standardisation, avec des normes comme l’IEEE 802.11bb, et l’amélioration des performances (miniaturisation, modulation optimisée) pourraient accélérer l’adoption du Li-Fi. Les applications futures incluent la réalité augmentée, l’IoT industriel et les bureaux intelligents, rendant cette technologie incontournable pour des environnements où les performances et la sécurité sont primordiales.

Le Li-Fi ne se positionne pas comme un remplaçant du Wi-Fi mais comme une solution complémentaire idéale pour des usages spécifiques. Malgré ses promesses, le Li-Fi fait face à certains défis, notamment sa portée limitée et la nécessité d’une ligne de vue directe entre l’émetteur et le récepteur. Cependant, son potentiel est immense. Des entreprises comme Vodafone et Signify explorent déjà la combinaison du Li-Fi avec la 5G pour offrir une connectivité ultra-rapide et sécurisée. En résolvant ses défis techniques et en s’intégrant dans l’écosystème existant, il promet de transformer des secteurs tels que l’éducation, la santé, l’industrie et les transports. Avec ses débits élevés, son faible impact écologique et ses capacités uniques, le Li-Fi incarne l’avenir des communications sans fil.

Le Li-Fi représente une révolution dans le monde de la connectivité, ouvrant la voie à un avenir où la lumière ne servira pas seulement à éclairer, mais aussi à nous connecter au monde numérique de manière plus rapide, plus sûre et plus efficace.

Citations:

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Li-Fi

[2] https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1489521-lifi-definition-et-fonctionnement-de-la-connexion-des-objets-par-la-lumiere/

[3] https://solutions.lesechos.fr/tech/c/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-technologie-li-fi-34274/

[4] https://www.oledcomm.net/fr/blog/quest-ce-que-le-lifi-definition-et-fonctionnement/

[5] https://www.decimale.net/lifi/

[6] https://www.tactis.fr/lifi/

[7] https://pro.orange.fr/lemag/le-lifi-qu-est-ce-que-c-est-CNT000001cTLO6.html

[8] https://www.batiproduits.com/batiwiki/lifi/definition/6BA53B66-9DF3-4698-B132-4908FF5601D0/

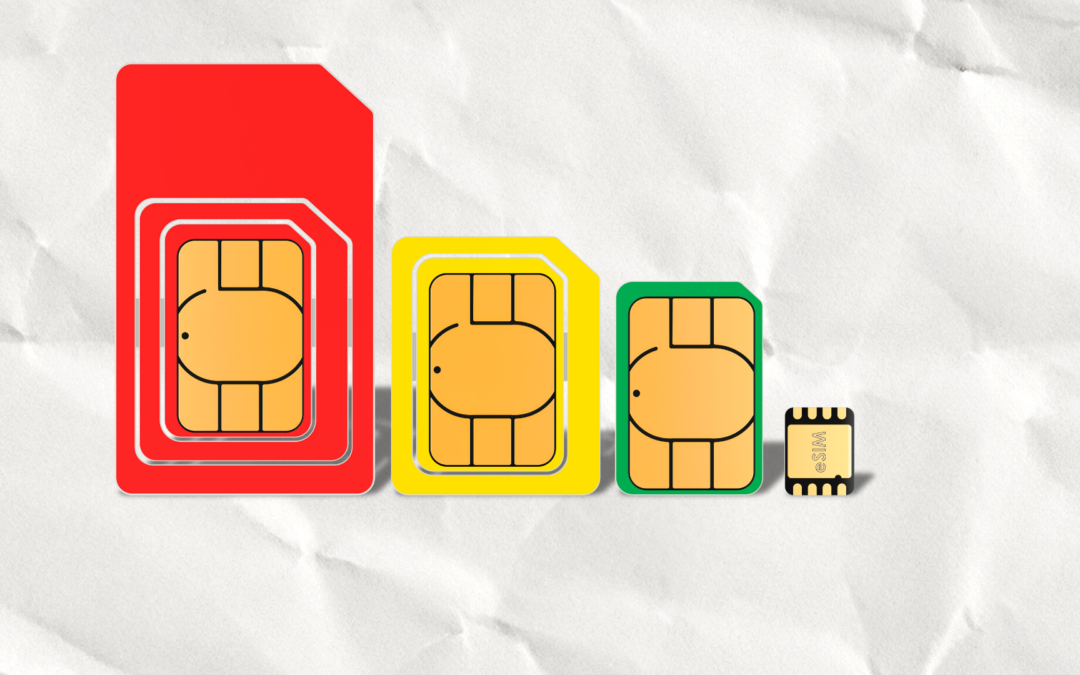

LUMIÈRE SUR L’eSIM : LA TECHNOLOGIE DANS L’INDUSTRIE MOBILE

L’eSIM, ou SIM embarquée, représente l’une des évolutions les plus importantes dans l’industrie mobile. Contrairement à la carte SIM physique traditionnelle, l’eSIM est une version numérique intégrée directement dans les appareils. Cette technologie permet aux utilisateurs de gérer leur abonnement mobile de manière plus flexible et pratique, sans avoir à insérer ou à retirer une carte physique. Les fabricants comme Samsung, Apple et Google ont adopté cette technologie pour leurs appareils, et elle devient progressivement la norme.

Les Origines de l’eSIM : De la SIM traditionnelle à l’eSIM

L’eSIM a émergé en réponse aux besoins croissants de flexibilité et de simplicité dans la gestion des abonnements mobiles. Historiquement, les cartes SIM étaient des éléments physiques qu’il fallait insérer et retirer pour changer d’opérateur ou de forfait. Cela a limité l’expérience utilisateur, en particulier lors des déplacements internationaux, où il fallait souvent acheter une carte SIM locale pour éviter les frais de roaming.

L’eSIM est née de cette frustration et de la demande croissante de solutions plus modernes pour les smartphones, tablettes et objets connectés. Dès 2016, l’Organisation GSMA, qui regroupe les principaux opérateurs mobiles, a commencé à définir des standards pour l’eSIM, facilitant son adoption par les fabricants et opérateurs. En simplifiant la gestion des abonnements à travers des profils numériques, l’eSIM a ouvert la voie à une nouvelle ère de connectivité mobile.

Les Avantages de l’eSIM pour les Utilisateurs

L’un des principaux avantages de l’eSIM est la possibilité pour les utilisateurs de changer d’opérateur sans avoir à se rendre en boutique ou à insérer une nouvelle carte SIM. Cette souplesse est particulièrement utile pour les voyageurs internationaux, qui peuvent facilement choisir un opérateur local sans acheter de carte SIM physique. Avec l’eSIM, tout se fait directement via les paramètres du téléphone, ce qui élimine les obstacles liés aux cartes SIM classiques.

L’eSIM est beaucoup plus petite qu’une carte SIM physique, ce qui permet aux fabricants de gagner de l’espace précieux à l’intérieur des appareils. Cela permet d’intégrer davantage de composants ou d’améliorer la conception des appareils tout en conservant une connectivité mobile efficace. Cette miniaturisation est un atout pour des appareils compacts comme les montres connectées, les tablettes et même certains ordinateurs portables.

Grâce à l’eSIM, les utilisateurs peuvent activer ou changer leur profil mobile à distance, sans avoir à se rendre dans un magasin ou à attendre l’envoi d’une nouvelle carte SIM. Ce procédé réduit non seulement les coûts logistiques pour les opérateurs, mais il simplifie également l’expérience utilisateur. De plus, plusieurs profils peuvent être stockés sur une seule eSIM, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir plusieurs abonnements actifs sur un seul appareil, un avantage notable pour ceux qui souhaitent séparer leur vie professionnelle et personnelle.

Les Enjeux de l’Adoption de l’eSIM

L’un des principaux défis de l’eSIM est la sécurité. Étant une technologie dématérialisée, l’eSIM repose sur des profils stockés dans le cloud, ce qui pourrait potentiellement rendre les utilisateurs vulnérables au piratage. Pour contrer ce risque, des mesures de sécurité renforcées telles que l’authentification multi-facteurs et le cryptage avancé sont mises en place. Néanmoins, la question de la sécurité des données reste cruciale pour garantir la confiance des utilisateurs dans cette nouvelle technologie.

Bien que de plus en plus de fabricants adoptent l’eSIM, le processus de transition ne se fait pas sans heurts. Des géants comme Samsung, Apple et Google ont déjà intégré l’eSIM dans certains de leurs modèles de smartphones, tablettes et montres connectées. Cependant, l’adoption généralisée de cette technologie dépend de plusieurs facteurs, dont la compatibilité avec les opérateurs et les modèles d’appareils. Par exemple, certains appareils plus anciens ou des modèles économiques pourraient ne pas être compatibles avec l’eSIM, ce qui limite son adoption immédiate.

L’introduction de l’eSIM bouleverse le modèle traditionnel des opérateurs. Autrefois, les opérateurs vendaient des cartes SIM physiques et contrôlaient le processus de distribution. Avec l’eSIM, le processus devient dématérialisé, ce qui réduit les points de contact physiques. En conséquence, les opérateurs doivent revoir leurs stratégies commerciales pour s’adapter à cette nouvelle dynamique. L’un des défis majeurs pour les opérateurs sera de convaincre les utilisateurs de passer à l’eSIM tout en maintenant leur modèle économique traditionnel.

Samsung et l’Adoption de l’eSIM

Samsung, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de smartphones, a été l’un des premiers à adopter l’eSIM dans ses appareils. Depuis 2018, certains modèles comme les séries Galaxy S et Galaxy Note intègrent l’eSIM. Cela permet aux utilisateurs de choisir plus facilement un opérateur ou de passer d’un forfait à un autre sans avoir à manipuler une carte physique. Samsung a également intégré l’eSIM dans ses appareils connectés, notamment les montres Galaxy, permettant une connectivité mobile sans avoir besoin d’un smartphone à proximité. Cette intégration permet aux utilisateurs d’être encore plus flexibles, notamment pour ceux qui souhaitent bénéficier de services mobiles sur leurs wearables.

En 2024, l’eSIM devient une caractéristique clé des appareils haut de gamme de Samsung, et la marque a continué de promouvoir cette technologie en la rendant disponible sur un nombre croissant de ses produits. Cependant, comme l’adoption reste encore limitée dans certaines régions et parmi les opérateurs, Samsung continue de proposer des modèles avec des slots pour cartes SIM physiques afin de ne pas perdre une partie de ses clients potentiels.

L’avenir de l’eSIM et les Perspectives

L’avenir de l’eSIM semble prometteur, notamment avec la volonté des opérateurs de réduire les coûts liés à la production de cartes SIM physiques et de faciliter la gestion des abonnements. Toutefois, plusieurs obstacles doivent encore être franchis pour assurer une adoption mondiale de cette technologie. Parmi ces obstacles, on retrouve la nécessité de garantir la sécurité des profils à distance, d’améliorer la compatibilité des appareils et de convaincre les utilisateurs de passer de la carte SIM physique à l’eSIM.

L’adoption de l’eSIM devrait également s’intensifier dans le secteur des objets connectés. De plus en plus de montres, de tablettes et de voitures connectées seront équipées de cette technologie. Cela permettra aux consommateurs de profiter d’une connectivité mobile plus fluide, tout en libérant de l’espace dans les appareils pour intégrer de nouveaux composants.

L’eSIM représente une avancée majeure dans le domaine des télécommunications mobiles. Elle simplifie l’expérience utilisateur en permettant une gestion plus flexible des abonnements, tout en offrant de nouveaux avantages pour les fabricants et les opérateurs. Les géants comme Samsung, Apple et Google sont en première ligne dans l’adoption de cette technologie, mais des défis subsistent, notamment en termes de sécurité, de standardisation et de compatibilité. L’eSIM promet de redéfinir l’industrie mobile dans les années à venir, rendant la connectivité mobile plus accessible, plus flexible et plus sécurisée.

Liliana Ferreira Dos Santos, Mélanie Belkessa, Isabelle De Fleurian

LoRaWAN et Sigfox sont deux technologies LPWAN (Low Power Wide Area Network) pour l’Internet des objets (IoT), mais elles diffèrent principalement par leur architecture et leur fonctionnement :

L’évolution de Sigfox et LoRa reflète leurs adaptations aux besoins du marché IoT.

Sigfox : Fondée en 2009, cette entreprise française a connu une forte croissance, atteignant plus de 19 millions d’objets connectés et une couverture internationale. Cependant, elle fait face à des défis, notamment la concurrence accrue des réseaux cellulaires comme LTE-M et NB-IoT, qui pourraient réduire son rôle sur le marché.

LoRa : En revanche, LoRa, également de conception française, a émergé comme un standard ouvert, permettant à de nombreux opérateurs de déployer des réseaux privés. En 2020, il compte 148 opérateurs dans 56 pays. Sa flexibilité et son modèle ouvert lui confèrent un avantage concurrentiel face à Sigfox, particulièrement dans les environnements où des réseaux privés sont souhaitables.

Les coûts d’abonnements chez les opérateurs :

Faire communiquer un capteur sur un cloud Sigfox ou LoRa n’a pas le même prix. Cela dépend de l’opérateur retenu. De manière générale, il apparaît que les coûts d’abonnements pour des objets connectés LoRa est plus important qu’avec Sigfox. Cependant, la possibilité de basculer sur un mode de communication LoRa privé dans des zones non couvertes par le réseau LoRa de l’opérateur est un argument fort en faveur de la technologie LoRa.

Exemples d’usages de Sigfox

Exemples d’usages de LoRa

Sources :

Chloé, Maël, Mathias

Le NFC (Near Field Communication) est une technologie sans fil à courte portée. Elle permet à deux appareils compatibles, tels que des smartphones, de transférer des données simplement en les rapprochant à quelques centimètres.

Depuis plusieurs années, les géants de la tech tels qu’Apple, Google et Samsung investissent massivement dans le développement de solutions de paiement sans contact via smartphone, comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Pourtant, les banques françaises ont longtemps hésité à embrasser pleinement ces technologies. Pourquoi cette insistance des constructeurs, et quelles en sont les implications pour le secteur bancaire ?

Pour les fabricants de smartphones, intégrer des solutions de paiement mobile répond à plusieurs objectifs stratégiques :

De leur côté, les banques françaises ont manifesté plusieurs réserves face à l’adoption de ces solutions :

Malgré ces réticences, l’utilisation du paiement mobile en France est en nette progression. Selon une étude de Lyf en 2024, 63 % des Français ont utilisé le paiement mobile sans contact en magasin, soit une augmentation de 8 points par rapport à 2023.

De plus, on compte 7 milliards de transactions, pour près de 116 milliards d’euros de transactions bancaires sans contact (NDLR : par puce NFC donc) en France en 2023.

Cette adoption croissante s’explique par plusieurs facteurs :

Bien que le paiement mobile soit conçu pour être sûr, une partie des consommateurs reste réticente face à la crainte de piratages ou de pertes de données personnelles.

Face à cette dynamique, les banques françaises n’ont d’autre choix que de s’adapter. Certaines ont choisi de collaborer avec les géants de la tech, tandis que d’autres misent sur le développement de solutions européennes, comme Wero, le portefeuille électronique européen lancé en 2024.

Pour les constructeurs, l’enjeu est de taille : réussir à imposer leurs solutions de paiement pour renforcer leur écosystème et capter une part significative du marché des transactions. Pour les banques, il s’agit de trouver un équilibre entre l’innovation et la préservation de leur rôle central dans la gestion des paiements.

Ainsi, le paysage du paiement mobile en France est en pleine mutation, marqué par une adoption croissante des consommateurs et une réorganisation stratégique des acteurs en présence.

SOURCES :